di Corrado Bonifazi e Angela Paparusso

Giugno 2021

1.0

Introduzione

Negli anni 70 il saldo migratorio italiano diventa per la prima volta positivo, ponendo fine allo storico processo di emigrazione iniziato un secolo prima. L’Italia è oggi un Paese di immigrazione, con oltre cinque milioni di stranieri regolarmente residenti (ISTAT, 2020), in valore assoluto dopo la Germania (che ne ha oltre 10 milioni), il Regno Unito (con oltre 6 milioni) e con un numero di presenze analoghe a quelle francesi e spagnole.

L’immigrazione è ormai un consolidato tratto distintivo della società italiana e l’integrazione degli immigrati una questione cruciale, così come lo è nei tradizionali paesi europei di arrivo.

A questo proposito è interessante rilevare che secondo l’indagine IPSOS condotta recentemente per Laboratorio Futuro dell’Istituto Toniolo, gli italiani ritengono mediamente che su 100 persone residenti in Italia 20 siano straniere. Si tratta di una sovrastima importante, considerando che gli stranieri regolarmente residenti in Italia rappresentano circa il 9% della popolazione. Nonostante ciò, la maggioranza degli italiani (54,2%) ritiene che tale percentuale sia congrua per il Paese (‘né troppi, né pochi’), mentre il 18% pensa che siano troppi e un altro 18% pensa che siano pochi (il 9.8% ha risposto “non saprei”).

La crisi economica del 2008 ha rappresentato per l’Italia la conclusione di un periodo di straordinaria crescita dell’immigrazione, avviatosi nei primi anni Novanta con la caduta del Muro di Berlino (Bonifazi, 2017). Tuttavia, sebbene a un ritmo nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti, la popolazione straniera regolarmente residente in Italia ha continuato a crescere anche nel periodo della crisi economica. Una dinamica che dimostra quanto l’immigrazione sia ormai entrata nei processi costitutivi della nostra società.

Del resto, la crescita del fenomeno è il risultato di una domanda di immigrazione che in questi anni il Paese ha espresso per un insieme di fattori di origine economica, demografica e sociale (Bonifazi, 2013). Domanda che non si è concretizzata in esplicite politiche di richiamo bensì agendo a posteriori attraverso ripetute regolarizzazioni, ma che ha ugualmente consentito un aumento della popolazione straniera che ha pochi confronti in Europa.

In effetti, molte delle aree del Centro-Nord dove si concentra la gran parte degli immigrati presentano livelli di reddito tra i più elevati dell’Unione Europea e tassi di disoccupazione tra i più bassi. Inoltre, il nostro sistema economico non manca di vistosi deficit strutturali, con una domanda di lavoro che in molti settori si concentra nelle occupazioni poco qualificate, mentre il numero di italiani con basso livello di istruzione, principale serbatoio di questi lavori, è diminuito notevolmente (Colombo e Dalla-Zuanna, 2019).

L’altro grande fattore di richiamo è di ordine demografico: la persistente bassa fecondità che da più di quarant’anni caratterizza il nostro Paese ha determinato, come vedremo, un calo della popolazione italiana in età lavorativa che è stato in buona parte compensato proprio dall’immigrazione (Gesano e Strozza, 2011). Un’immigrazione che, in questi anni, ha anche avuto la funzione di coprire la domanda di lavoro determinata da un sistema di welfare che non è stato in grado di fronteggiare gli effetti di un massiccio invecchiamento della popolazione e di un corrispondente intenso aumento delle persone con forme di disabilità bisognose di assistenza continua.

Una discussione che si concentra su un aspetto particolare del fenomeno migratorio, quello degli arrivi irregolari, lasciando paradossalmente ai margini la condizione di milioni di persone che da anni contribuiscono alla vita del Paese e ne fanno parte integrante e sviando, inoltre, l’attenzione pubblica da quei problemi del Paese (peso eccessivo dei lavori a bassa qualificazione, elevata quota di lavoro sommerso, crisi demografica, etc.) di cui l’immigrazione è una diretta conseguenza.

2.0

L’immigrazione nel mercato del lavoro italiano

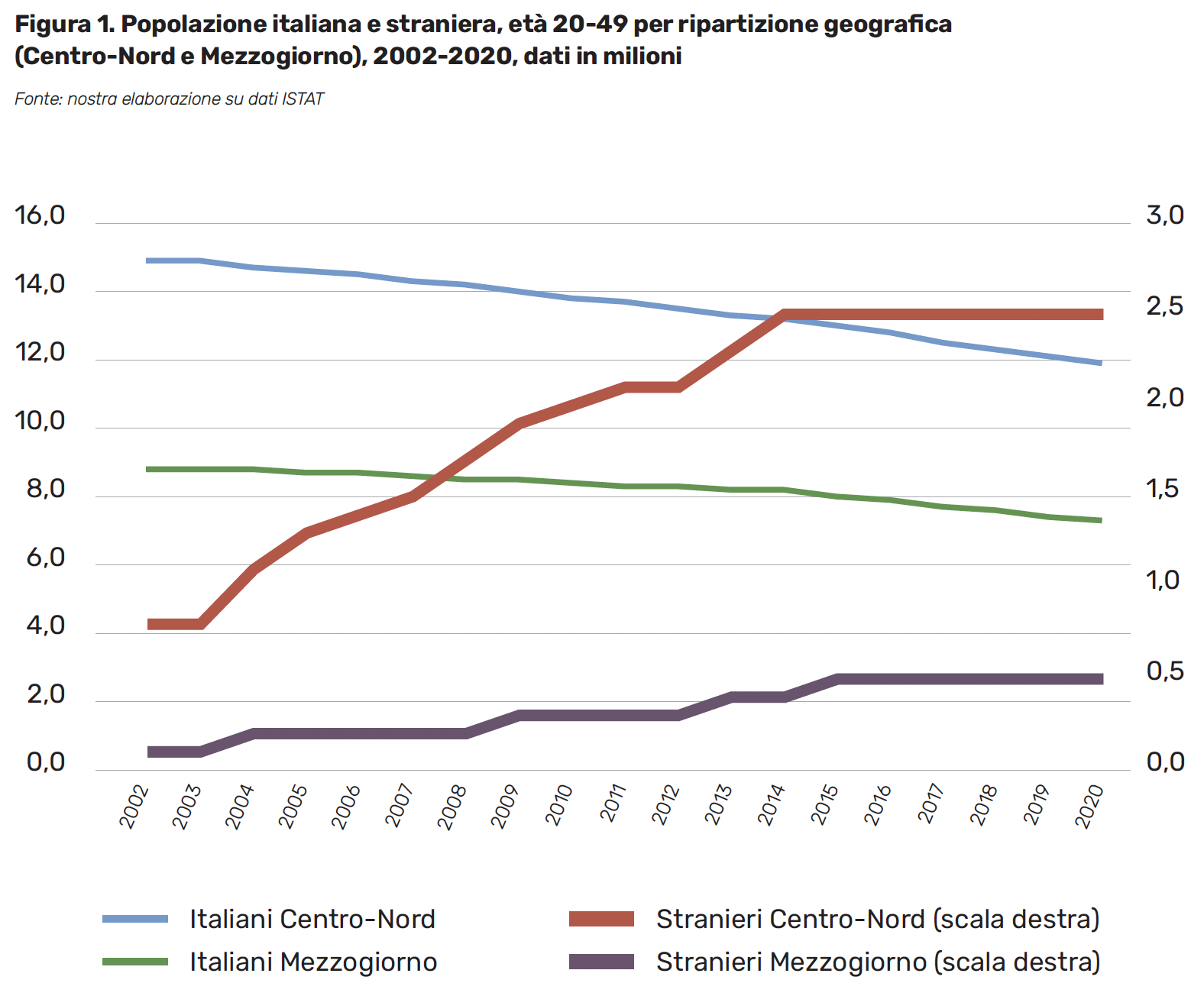

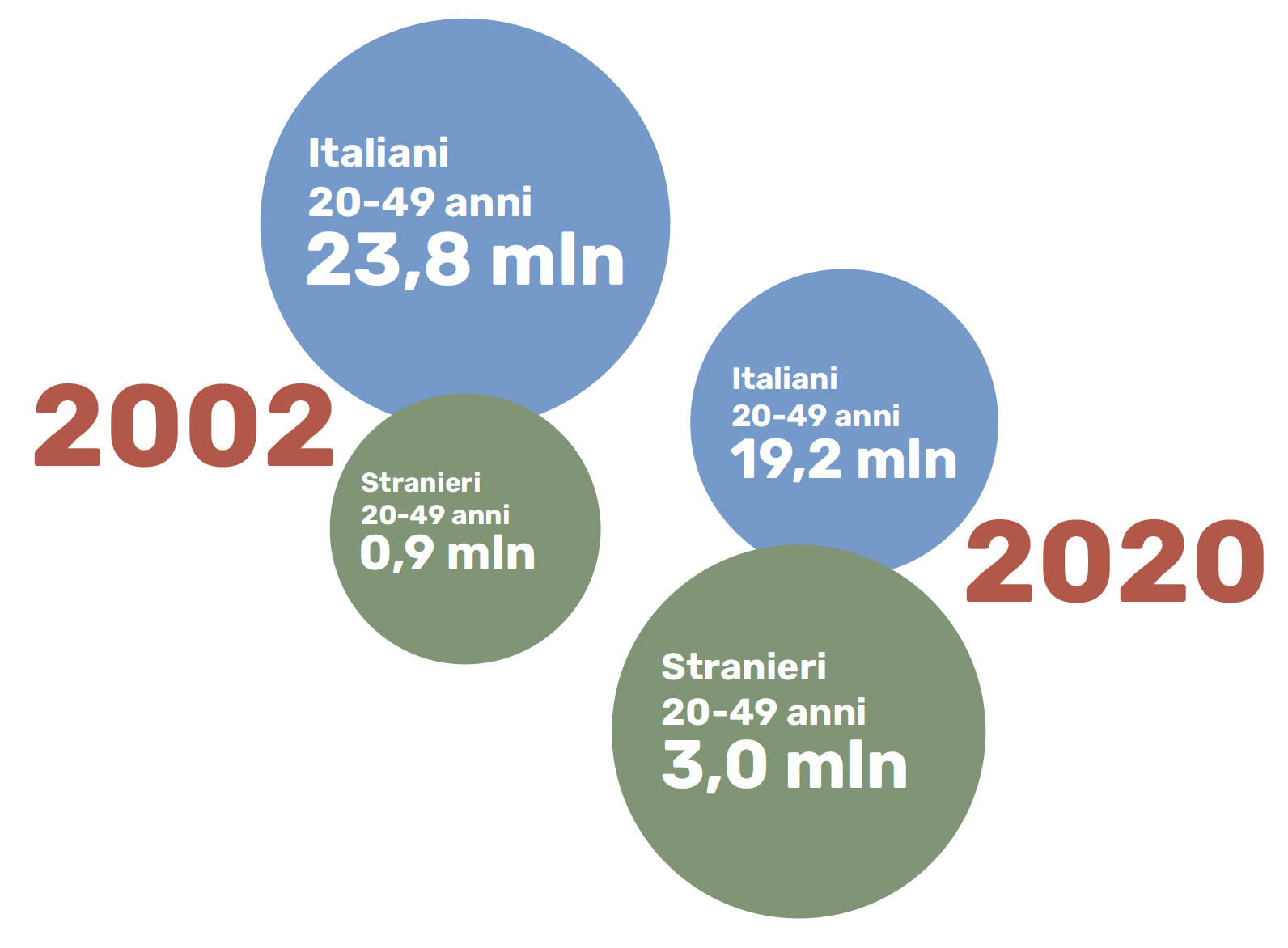

Per avere un’idea di quanto i fattori demografici abbiano pesato nel determinare una situazione favorevole alla crescita della popolazione straniera, basta prendere in considerazione l’andamento della fascia di età 20-49, centrale per la vita di qualsiasi società, esaminandone l’evoluzione per cittadinanza e ripartizione geografica nell’ultimo ventennio (Figura 1).

Si può così osservare come nel periodo considerato (2002-2020), gli italiani di questa fascia di età siano diminuiti in maniera costante e uniforme al Centro-Nord e nel Mezzogiorno, per effetto del calo della fecondità dei decenni precedenti, mentre gli stranieri sono aumentati soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, in grado di attrarre manodopera straniera in misura maggiore rispetto alle regioni del Mezzogiorno italiano. In meno di vent’anni, gli italiani “nel fiore dell’età” (20-49) sono diminuiti di 4,6 milioni (3 al Centro-Nord e 1,6 nel Mezzogiorno), passando da 23,8 milioni a 19,2, mentre gli stranieri di pari età sono aumentati di 2,1 milioni (1,7 e 0,4 nelle due ripartizioni), arrivando nel 2020 a 3 milioni.

Sono dati che lasciano poco spazio alle interpretazioni ed evidenziano come, nonostante una immigrazione massiccia, il nostro Paese stia registrando una fortissima contrazione nella fascia d’età centrale, perdendo inevitabilmente non solo in termini numerici, ma anche in capacità di sviluppo e innovazione (Rosina e Altimari 2020). Un aspetto da mettere in luce è il numero estremamente ridotto di ingressi per lavoro, anche prima della diffusione del Covid-19. I nuovi ingressi da paesi non comunitari nel 2019 sono stati 177 mila. Di questi, il 56,9% ha riguardato il ricongiungimento familiare, il 15,6% l’asilo e i motivi umanitari, l’11,5% lo studio, il 9,6% la residenza elettiva, la religione e la salute e appena il 6,4% il lavoro. Si tratta esattamente di 11.315 nuovi ingressi, un numero contenutissimo che sconta gli effetti della crisi economica, ma anche le ridotte dimensioni degli ingressi programmati di migranti economici attraverso i Decreti flussi. Eppure, se si chiede agli italiani quale sia il principale motivo di rilascio dei permessi di soggiorno temporanei in Italia, secondo la recentissima indagine condotta da IPSOS per Laboratorio Futuro, il 47,2% di loro risponde proprio il lavoro, il 27,4% la protezione internazionale, il 21,8% il ricongiungimento familiare e il 3,6% altro, mostrando una scarsa conoscenza delle reali dinamiche del fenomeno.

Negli ultimi anni, anche sotto l’impulso dell’Unione Europea che ha sostenuto l’adozione di politiche più restrittive verso i nuovi ingressi (Geddes et al., 2020), l’ingresso regolare in Italia è stato lasciato quasi esclusivamente ai ricongiungimenti familiari e alle migrazioni forzate. Nel giro di un biennio, 2015-2016, con il propagarsi della crisi europea dei rifugiati, l’Italia è entrata a far parte dei primi dieci paesi europei per numero di richieste di asilo, diventando anche un Paese di destinazione delle migrazioni umanitarie (Bonifazi e Strozza, 2019). Se è indubbio, quindi, che in questi ultimi anni si sta assistendo a cambiamenti importanti nella composizione dei flussi in arrivo, è evidente che le categorie possono essere più sfumate di quanto non appaiano ad una prima analisi e dietro i migranti familiari e umanitari potrebbero celarsi migranti economici intenzionati a trovare un’occupazione nel nostro Paese (Ambrosetti e Paparusso, 2018).

Dal punto di vista giuridico, la legge italiana riconosce dal 1986 la parità di trattamento e di diritti ai lavoratori non comunitari e alle loro famiglie (Bonifazi et al., 2012). Tuttavia, il riconoscimento giuridico non implica necessariamente la mancanza di differenze nelle prestazioni lavorative ed economiche della popolazione italiana e di quella straniera. Inoltre, la crisi economica del 2008 ha inciso particolarmente sulla situazione occupazionale dei lavoratori stranieri. Gli stranieri sono più esposti degli italiani ai rischi dovuti alla recessione economica, principalmente per la maggiore presenza degli stranieri in settori più sensibili alle fluttuazioni economiche e per la maggiore incidenza tra gli stranieri di occupazioni temporanee, quindi più precarie e meno sicure (Reyneri e Fullin, 2011; Bonifazi e Marini, 2014).

I tassi di attività

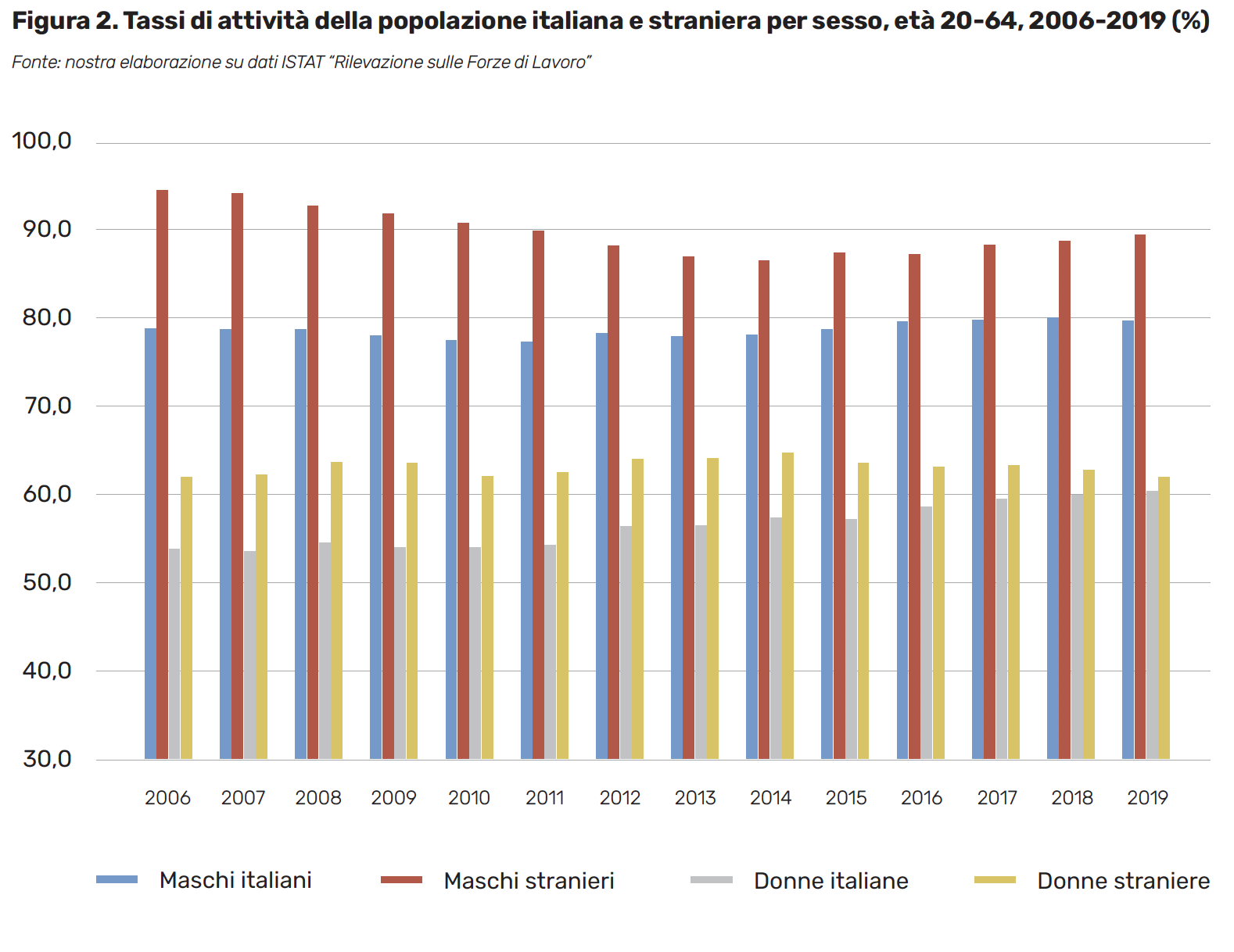

Come è atteso, i tassi di attività[2] della popolazione straniera mostrano livelli più elevati di quelli della popolazione italiana, sia per i maschi che per le femmine (Figura 2).

[2] Il Tasso di attività è dato dal rapporto percentuale tra popolazione attiva (occupati e disoccupati) e popolazione in età lavorativa.

Motivi percepiti

Anche a questo proposito è interessante guardare ai risultati della recente indagine IPSOS. Il 32,4% del campione intervistato, rappresentativo dell’intera popolazione italiana, ritiene, infatti, che il tasso di attività degli stranieri tra i 20 e i 64 anni residenti in Italia sia più basso di quello degli italiani di pari età, contro il 25,6% che ritiene il contrario e il 16,7% che pensa che non vi siano differenze fra le due popolazioni in termini di tassi di attività.

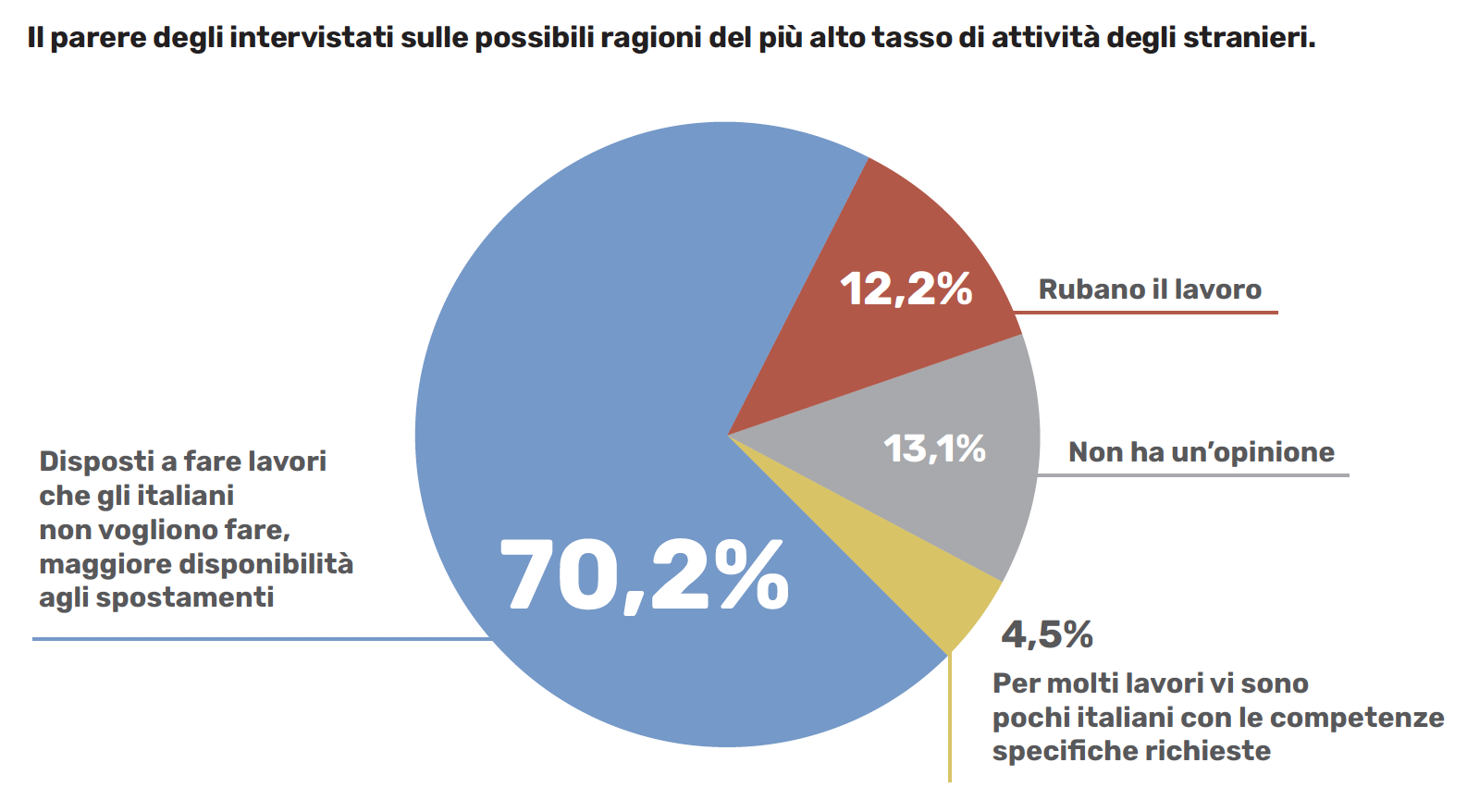

Nel momento in cui agli intervistati viene rivelato il dato reale e viene chiesto loro di esprimere un parere sulle possibili ragioni del più alto tasso di attività degli stranieri, il 70,2% del campione ritiene che gli stranieri siano disposti a fare i lavori che gli italiani non vogliono fare e a spostarsi di più per un lavoro, mentre solo il 12,2% crede che gli stranieri cerchino di rubare il lavoro agli italiani e quindi siano avvantaggiati.

Tuttavia, come anticipato, nel periodo considerato si è registrata una riduzione nei tassi di attività dei maschi stranieri per effetto della crisi, con un miglioramento negli ultimi anni che non ha però consentito di recuperare tutta la perdita, i valori sono infatti passati dal 94,4% nel 2006 all’86,4% nel 2014 e all’89,3% nel 2019. Per i maschi italiani, invece, la crisi ha determinato un calo molto più contenuto dei tassi di attività e un recupero che li ha portati a valori più elevati di quelli del 2006. I tassi di attività femminili registrano una convergenza tra le donne italiane (60,3% nel 2019) e quelle straniere (61,9%), su cui pesa però la crescita dei ricongiungimenti familiari che riguarda anche collettività con ruoli di genere di tipo tradizionale e bassa partecipazione alle attività lavorative.

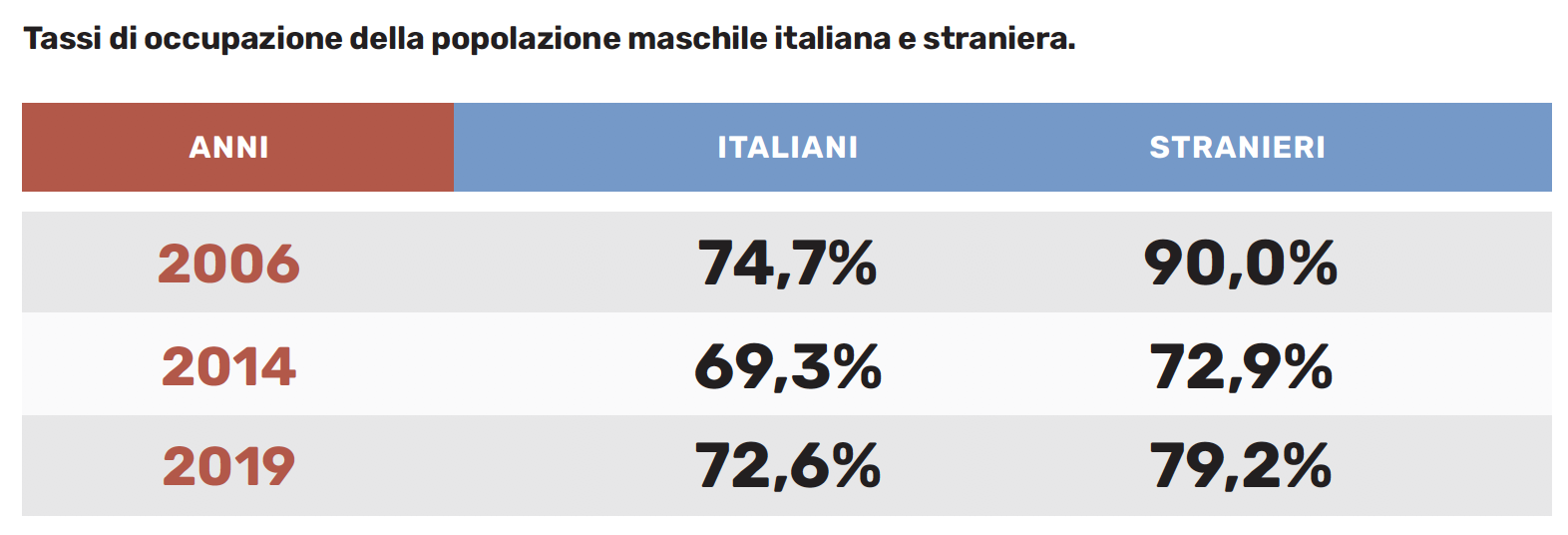

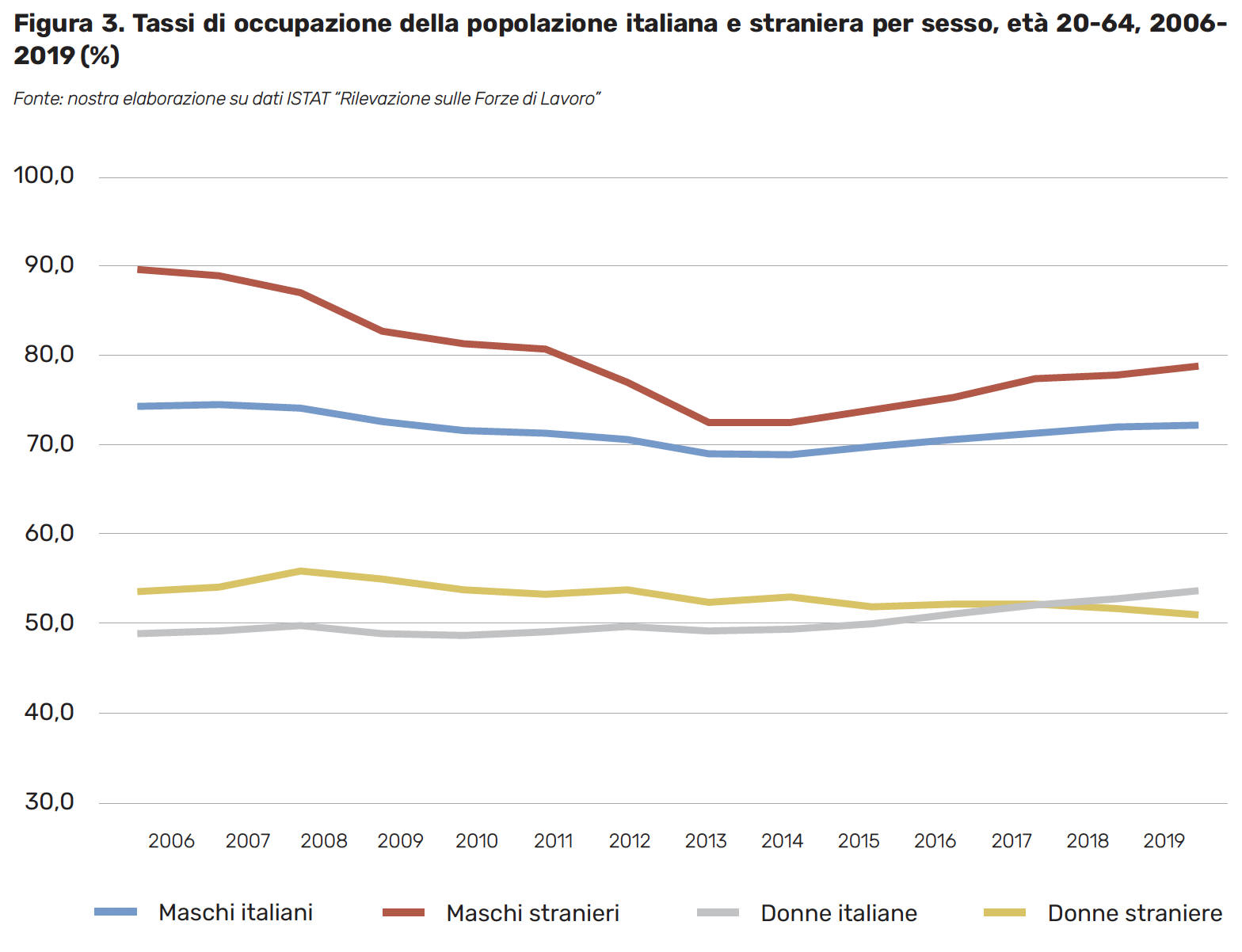

Andamenti sostanzialmente simili hanno anche i tassi di occupazione[3], sebbene gli anni successivi alla crisi economica del 2008 vedano un peggioramento molto più netto della situazione degli stranieri (Figura 3). Tale andamento è più evidente per i maschi, i cui tassi di occupazione continuano però a superare quelli degli italiani. Per esempio, il tasso di occupazione dei maschi stranieri passa dal 90% nel 2006 al 72,9% nel 2014 e al 79,2% nel 2019, mentre quello degli italiani passa dal 74,7% nel 2006 al 69,3 nel 2014 e al 72,6% nel 2019.

[3] Il Tasso di occupazione è dato dal rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.

Possiamo dire che durante la crisi economica, il mercato del lavoro italiano, il cui segmento secondario è caratterizzato da scarsa qualificazione, bassa remunerazione e condizioni precarie, ha visto una perdita di lavoro straniero che, almeno in parte, è stata recuperata negli anni seguenti (Fellini, 2018; Venturini e Villosio, 2018). Generalmente gli stranieri sono contraddistinti da una maggiore flessibilità lavorativa, compresa la dequalificazione, che in momenti di recessione economica può aiutare a ridurre il rischio di disoccupazione, sebbene questa ne pregiudichi la mobilità lavorativa e l’integrazione socioeconomica (Avola e Piccitto, 2020). È interessante notare che il tasso di occupazione delle donne straniere si mantiene abbastanza stabile nel tempo e fino al 2017 risulta più alto del tasso di occupazione delle donne italiane; negli ultimi anni la loro occupazione subisce un

peggioramento, passando dal 52,6% del 2017 al 51,4% nel 2019, rispetto a quella delle donne italiane, che invece passano dal 52,5% al 54,1%. Le donne straniere hanno sofferto meno la crisi economica degli uomini stranieri, perché lavorano in settori diversi: principalmente nei servizi sociali e domestici, le prime, nelle costruzioni e nella manifattura, i secondi, come vedremo meglio più avanti. L’invecchiamento demografico e la maggior partecipazione femminile al mercato del lavoro, spesso difficile da conciliare con il lavoro domestico, rendono il lavoro delle donne straniere necessario e, in qualche modo, impermeabile alla crisi economica (Bonifazi e Paparusso, 2019).

Al contrario, il settore delle costruzioni e quello della manifattura sono stati fortemente colpiti dalla recessione economica, comportando una contrazione dell’occupazione maschile più marcata tra i cittadini stranieri (Poggiaro, 2013).

Per quanto riguarda, infine, la disoccupazione [4], gli stranieri mostrano valori decisamente più alti degli italiani (Figura 4), confermando che la forza lavoro straniera, è stata colpita dalla crisi economica in maniera più significativa rispetto alla forza lavoro nazionale.

[4] Il Tasso di disoccupazione è il rapporto tra le persone che cercano lavoro e la forza lavoro.

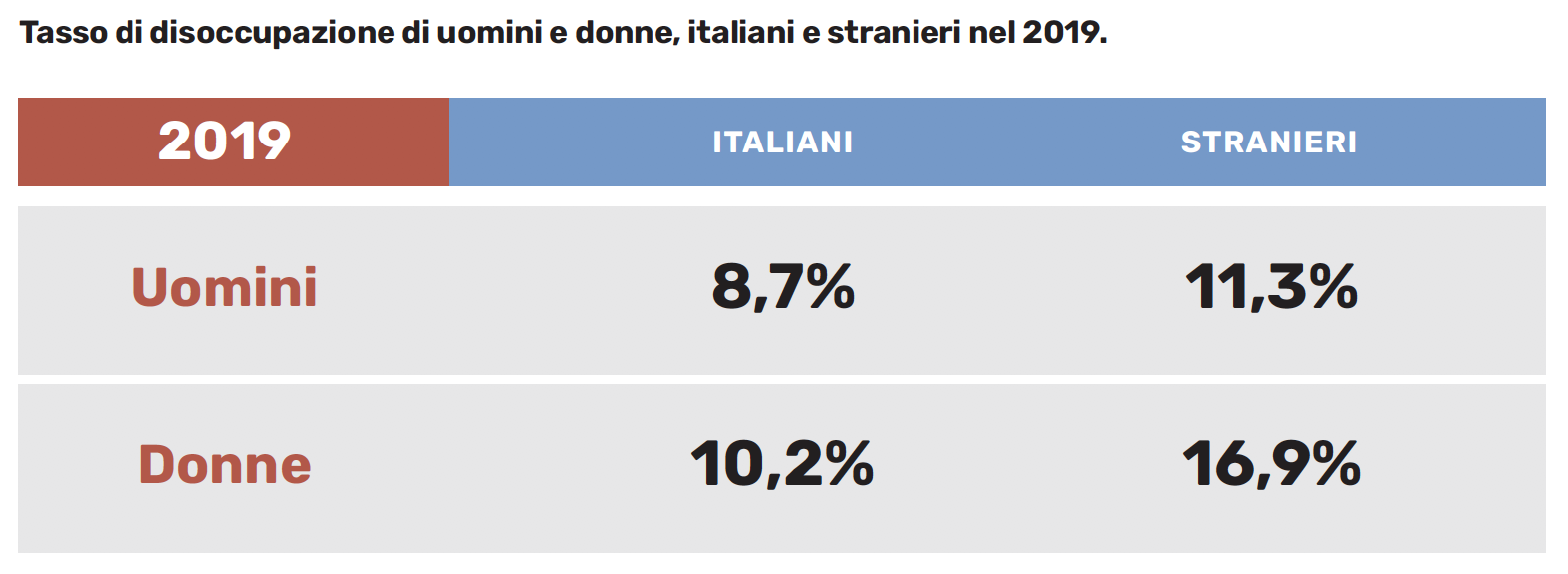

Nel 2019, il tasso di disoccupazione dei maschi stranieri è dell’11,3%, contro l’8,7% dei maschi italiani, mentre quello delle donne straniere è il 16,9%, rispetto al 10,2% delle donne italiane. Appare anche interessante notare che l’unico tasso di disoccupazione che non diminuisce in questi ultimi anni è quello delle donne straniere, segnalando, con ogni probabilità, una difficoltà di inserimento che invece non appariva dai tassi di occupazione.

In conclusione, i dati mostrano come la presenza straniera sia diventata un elemento strutturale dei sistemi produttivi (le imprese) e sociali (le famiglie) in Italia (Impicciatore e Panichella, 2019).

3.0

I lavori e i redditi degli stranieri

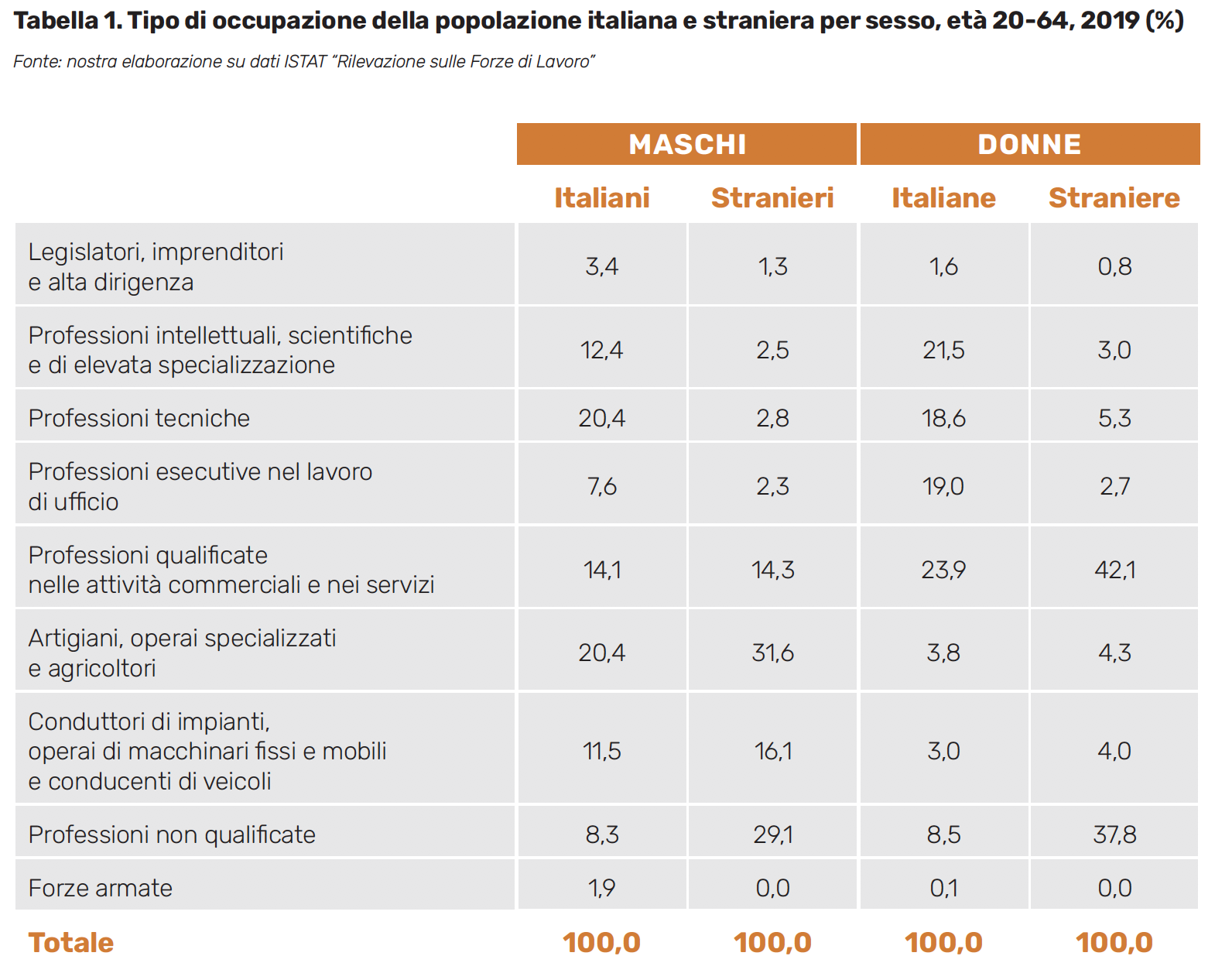

Se l’integrazione degli stranieri è il processo di acquisizione di una condizione di parità con la popolazione nativa (Cesareo e Blangiardo, 2009), l’occupazione non è l’unica dimensione da considerare quando si studia l’integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro. Importanti sono anche i lavori in cui gli stranieri sono occupati. Come si evince dalla Tabella 1, la popolazione straniera svolge occupazioni meno qualificate rispetto alla popolazione italiana, non configurandosi pertanto come un ostacolo o una minaccia alla sua partecipazione al mercato del lavoro, ma essendone piuttosto complementare in un mercato del lavoro segmentato come quello italiano (Fullin e Reyneri, 2010). Su questo tema la popolazione italiana si spacca quasi a metà. Secondo i dati Laboratorio Futuro, il 43,4% degli italiani è, infatti, d’accordo con l’affermazione secondo cui gli immigrati hanno reso la ricerca del lavoro più difficile per gli italiani, mentre il 47,1% è in disaccordo.

I maschi stranieri sono principalmente impiegati come artigiani, operai specializzati e agricoltori (il 31,6%, contro il 20,4% degli italiani), svolgono professioni non qualificate (il 29,1%, rispetto all’8,3% degli italiani), lavorano come conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (16,1% contro l’11,5% degli italiani) ed esercitano professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (il 14,3%, quasi come il 14,1% degli italiani). Il restante 8,9% dei maschi stranieri si distribuisce abbastanza uniformemente tra professioni tecniche, professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, professioni esecutive nel lavoro di ufficio e quelle di legislatori, imprenditori e alta dirigenza. Al contrario, gli italiani svolgono queste professioni nel 45,7% dei casi, a dimostrazione dell’esistenza di una significativa differenza in termini di qualificazione tra la forza lavoro straniera e italiana. Per quanto riguarda, invece, le donne straniere, il 42,1% svolge professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (che comprendono le badanti), contro il 23,9% delle donne italiane, mentre il 37,8% esegue professioni non qualificate, rispetto all’8,5% delle donne italiane. Il 20,1% svolge le restanti professioni e in particolare il 5,3% esercita professioni tecniche. In queste ultime, invece, trova impiego il 18,6% delle donne italiane. Infine, il 21,5% e il 19% delle donne italiane svolge rispettivamente professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e professioni esecutive nel lavoro di ufficio.

Dunque, come anche anticipato nel paragrafo precedente, i maschi stranieri regolarmente residenti in Italia sono principalmente occupati in attività elementari e poco qualificate, nelle costruzioni, nella manifattura e nell’artigianato; le donne straniere, invece, svolgono professioni (almeno formalmente) più qualificate nei servizi sociali e sanitari di base, di cura e assistenza della persona, ma sono meno specializzate rispetto alle donne italiane.

È ormai noto che con l’invecchiamento della popolazione italiana e la maggior partecipazione femminile al mercato del lavoro, le donne straniere, per lo più provenienti dai paesi dell’Europa orientale e dai paesi dell’America Latina, trovino facilmente impiego nel settore del lavoro domestico e di cura sia pubblico che privato (Bonizzoni, 2014; Conti et al., 2016).

Ma secondo gli italiani in che settore lavorano gli stranieri?

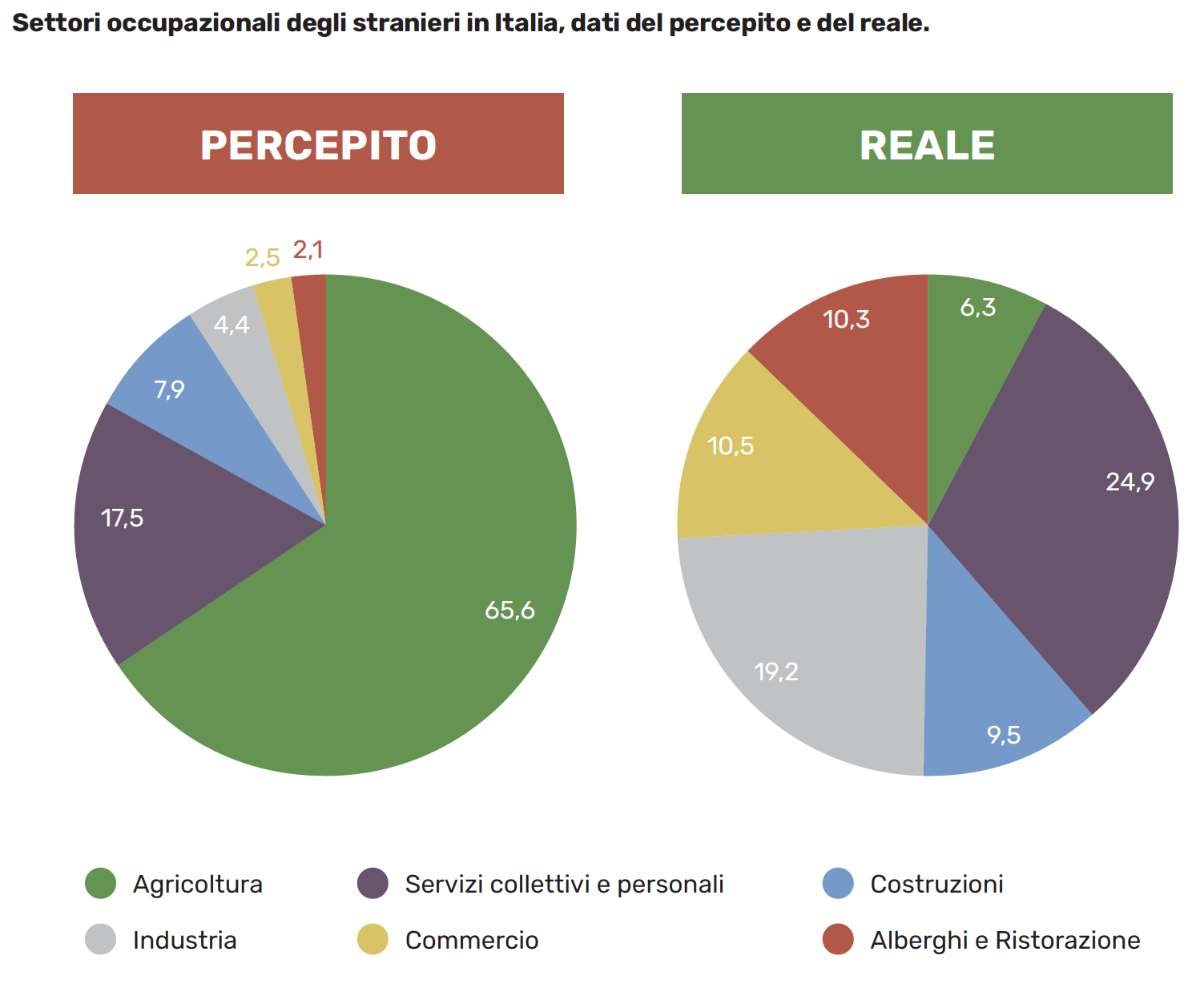

Secondo i dati della recente indagine IPSOS, il 65,6% degli italiani ritiene che l’agricoltura sia il settore lavorativo in cui sono impegnati maggiormente gli stranieri; il 17,5%, invece, considera i servizi collettivi e personali (che includono il lavoro domestico e di cura della persona) e il 7,9% le costruzioni. L’occupazione degli stranieri nei settori dell’industria, del commercio e degli alberghi e della ristorazione viene presa in considerazione rispettivamente solo dal 4,4, 2,5 e 2,1% degli italiani. Questi risultati sono con ogni probabilità il frutto della centralità attribuita al settore agricolo nel dibattito politico sull’immigrazione in Italia che si è sviluppato in occasione dell’ultima regolarizzazione degli stranieri avvenuta lo scorso agosto 2020 nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 emanate dal cosiddetto Decreto Rilancio (art. 103 del DL n.34/2020). In realtà solo il 6,3% degli stranieri regolarmente residenti in Italia lavora in agricoltura, mentre il 24,9% è occupato nei servizi collettivi e personali, il 19,2% nell’industria, il 10,5% nel commercio, il 10,3% negli alberghi e ristoranti e il 9,5% nelle costruzioni.

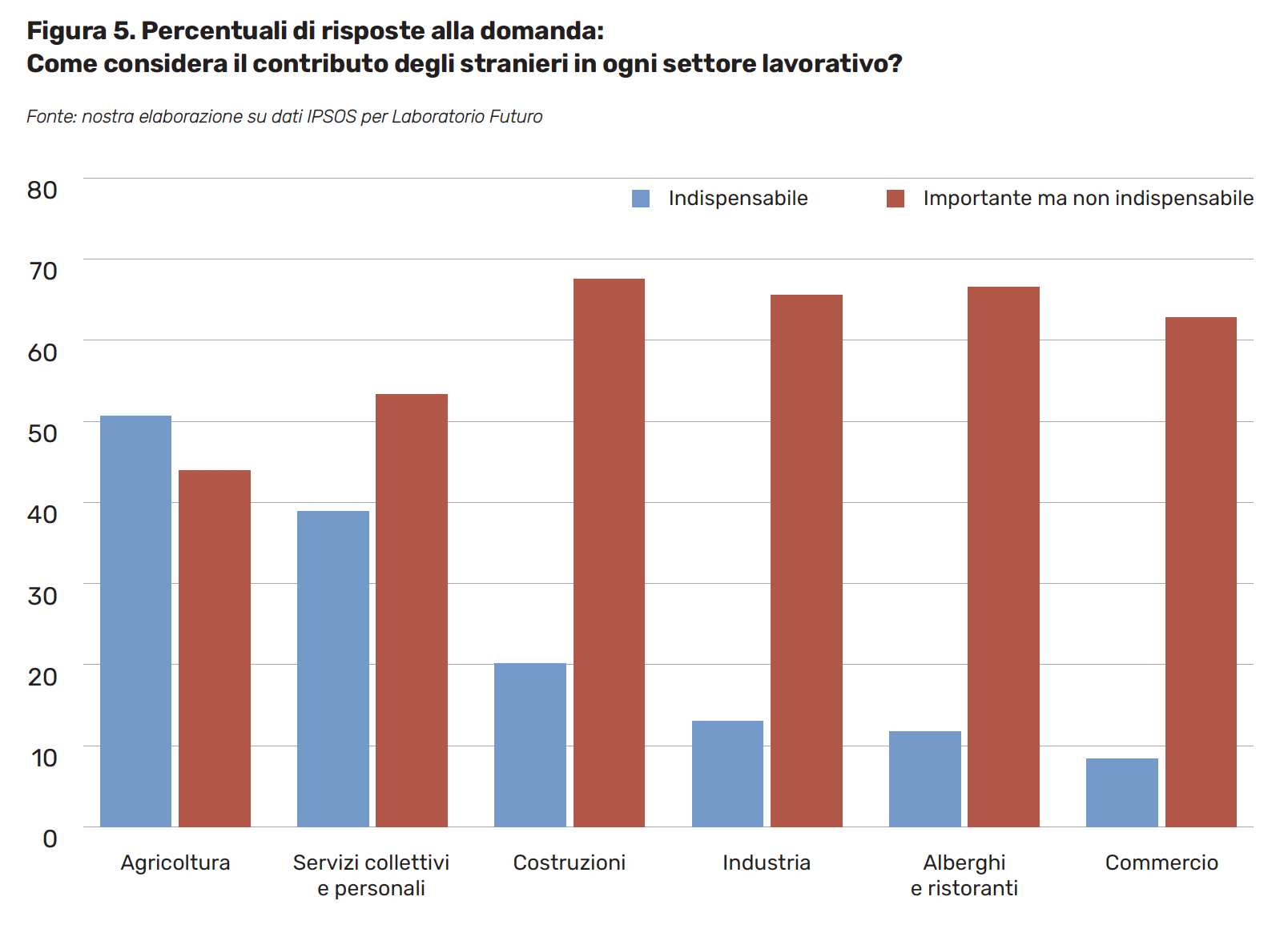

L’importanza per il settore agricolo che gli italiani attribuiscono agli stranieri è confermata dai dati sulla valutazione del contributo apportato dagli stranieri nei diversi settori lavorativi del sondaggio IPSOS. Se si considerano solo le modalità “indispensabile” e “importante ma non indispensabile”, escludendo “superfluo”, come mostrato in Figura 5, notiamo, infatti, che il contributo degli stranieri all’agricoltura è considerato “indispensabile” dal 50,6% degli italiani e “importante ma non

indispensabile” dal 43,9%. In modo simile è visto il contributo degli stranieri nel settore dei servizi collettivi e personali, percepito come “indispensabile” per il 38,9% degli italiani e “importante ma non indispensabile” per il 53,3%. In tutti gli altri settori lavorativi, il contributo degli stranieri è considerato indispensabile in misura più ridotta dagli italiani, le cui preferenze vanno in questi casi alla modalità “importante ma non indispensabile”.

Dai dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi 2019 elaborati dalla Fondazione Leone Moressa (2020), emerge come i redditi accertati degli immigrati siano arrivati a 57,5 miliardi di euro. Si tratta di circa 4,1 milioni di contribuenti nati all’estero, i quali riflettono naturalmente la crescita progressiva della presenza straniera regolarmente residente nel nostro Paese e il suo contributo alla fiscalità generale.

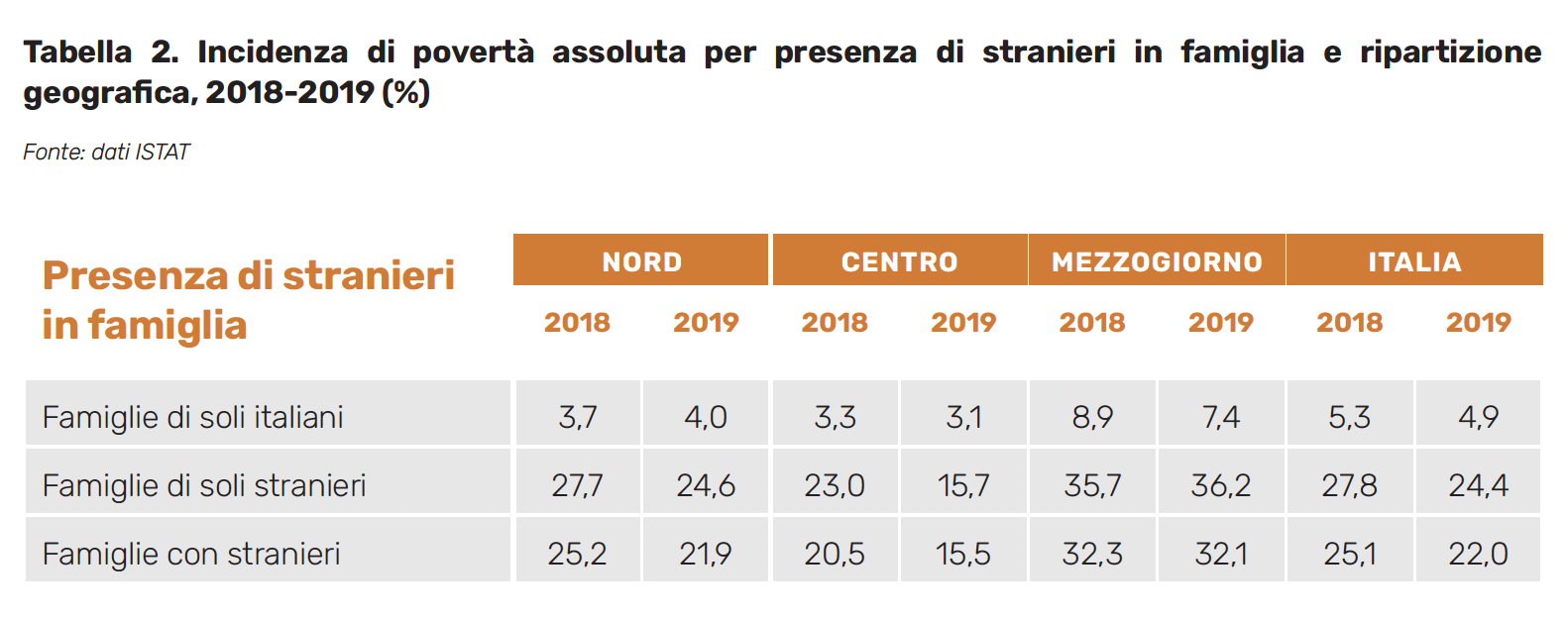

Ma cosa ci dicono i dati sulla povertà? Se l’incidenza della povertà assoluta[4] nel 2019 è del 4,9% per le famiglie di soli italiani, tale valore sale al 22% per le famiglie con stranieri (cioè dove vi è almeno uno straniero) e al 24,4% per le famiglie di soli stranieri (Tabella 2). Tali dati vedono un netto peggioramento se si considerano solo gli stranieri residenti al Mezzogiorno, dove l’incidenza della povertà è pari al 32,1% e al 36,1%, rispettivamente per le famiglie con stranieri e per le famiglie di soli stranieri. Migliore è la situazione nelle regioni del Centro, dove le differenze tra famiglie con stranieri e famiglie di soli stranieri sono molto ridotte e l’incidenza della povertà assoluta è pari rispettivamente al 15,5% e al 15,7%, sebbene il divario con gli italiani (3,1%) resti evidente. È interessante notare che tra il 2018 e il 2019 vi è stato un miglioramento generalizzato, anche per effetto dell’entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza; tuttavia, è difficile ipotizzare che tale tendenza possa continuare nei prossimi anni a causa delle conseguenze socioeconomiche della pandemia di Covid-19. Questi dati suggeriscono sicuramente l’esistenza di un legame tra presenza straniera e povertà, dovuto non solo alle sopra descritte caratteristiche dell’inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro italiano, ma anche ad altri fattori, come la maggior incidenza di famiglie con bambini tra gli stranieri e la mancanza di supporto nelle reti sociali e familiari di cui godono generalmente le famiglie italiane, soprattutto nei momenti di crisi (Colombo e Dalla-Zuanna, 2019), rafforzando la convinzione che le politiche di contrasto alla povertà e di sostegno all’infanzia debbano necessariamente includere anche gli stranieri. Anche per questo motivo, i dati sulla povertà potrebbero indurre a ritenere che gli stranieri non siano un beneficio per l’Italia, ma piuttosto un costo.

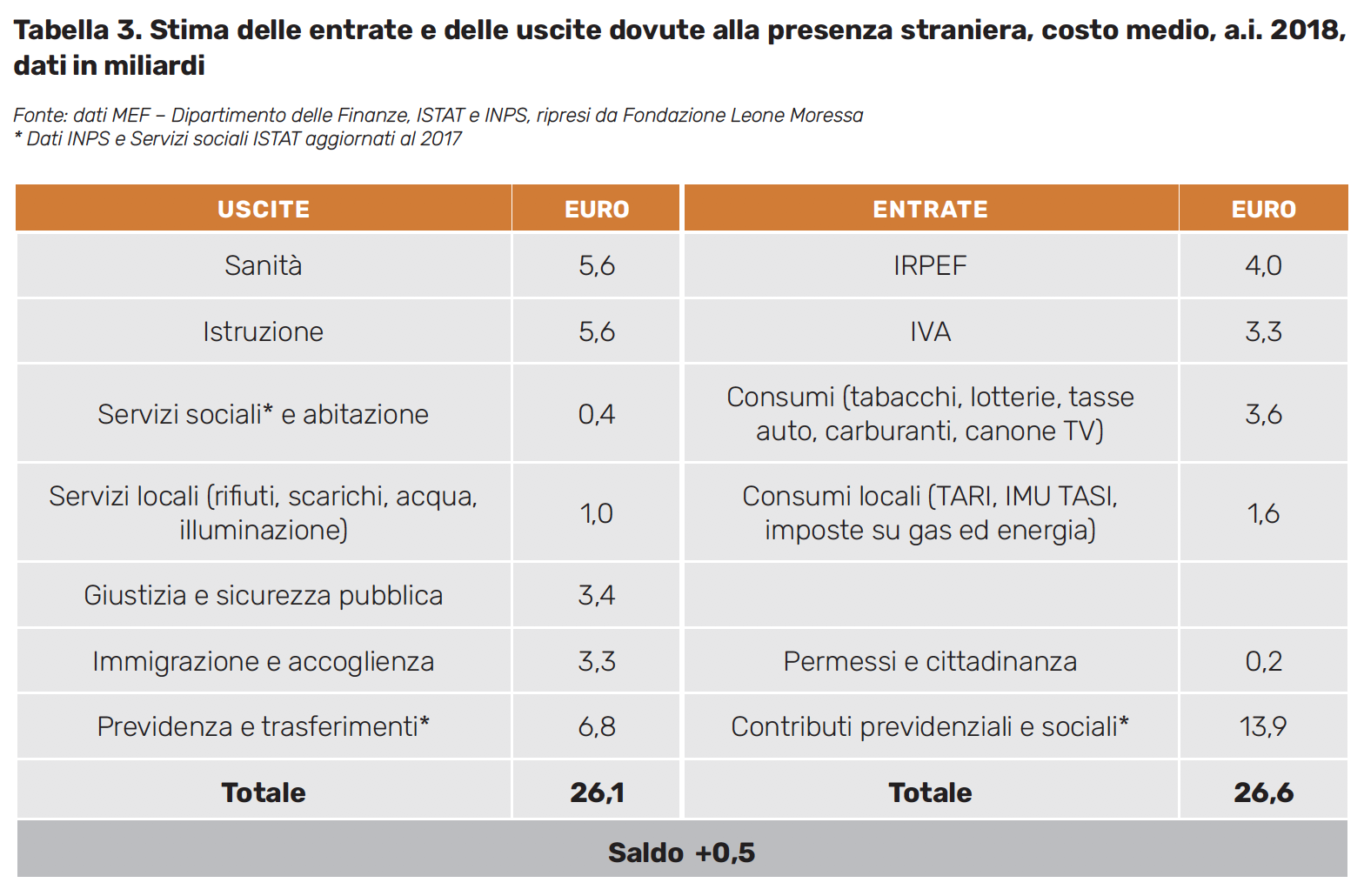

Un tema fortemente controverso che si riaffaccia costantemente nel dibattito pubblico e politico, specialmente nei momenti di crisi economica, è proprio quello dei costi dell’immigrazione. La percezione molto diffusa è che gli stranieri rappresentino un peso per lo Stato, poiché utilizzano i servizi di welfare in misura maggiore rispetto al loro contributo in termini di tasse (Di Pasquale et al., 2019). Secondo i dati del sondaggio di

Laboratorio Futuro, infatti, il 46,5% degli italiani è d’accordo con l’affermazione che l’immigrazione incide negativamente sui costi dei servizi di welfare e consumi risorse che potrebbero essere utilizzate dagli italiani (il 41,9% è invece in disaccordo e l’11,6% non si esprime). Inoltre, il 48,5% concorda con il fatto gli immigrati abbiano spesso la priorità su chi vive in Italia da lungo tempo, per quanto riguarda gli aiuti e le agevolazioni, l’assegnazione della casa e l’accesso ai servizi pubblici, mentre il 39,2% si trova in disaccordo con questa affermazione e il 12,3% non si esprime. Tuttavia, se si considerano solo gli stranieri regolarmente residenti e non anche i richiedenti asilo in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, i quali essendo temporaneamente a carico dello Stato ne rappresentano naturalmente un onere almeno finché non acquisiscono autonomia e si inseriscono nel mercato del lavoro, i dati sulle entrate e le uscite dovute alla presenza straniera mostrano un bilancio positivo: il saldo tra entrate e uscite imputabili all’immigrazione è, infatti, pari a circa mezzo miliardo di euro (Tabella 3).

In particolare, vanno segnalate le entrate per contributi previdenziali e sociali (13,9 miliardi di euro), che ovviamente si tradurranno in pensioni future, ma che ora rappresentano sicuramente un importante contributo alle casse del nostro sistema previdenziale (Fondazione Leone Moressa, 2020). Questo dato trova riscontro nella percezione degli italiani: secondo i dati IPSOS, il 51% degli intervistati ritiene che i lavoratori immigrati contribuiscano al finanziamento delle pensioni e del sistema di welfare del Paese, grazie alle tasse che pagano, contro il 34,1% di coloro che, invece, pensa il contrario.

4.0

L’integrazione nello scenario internazionale

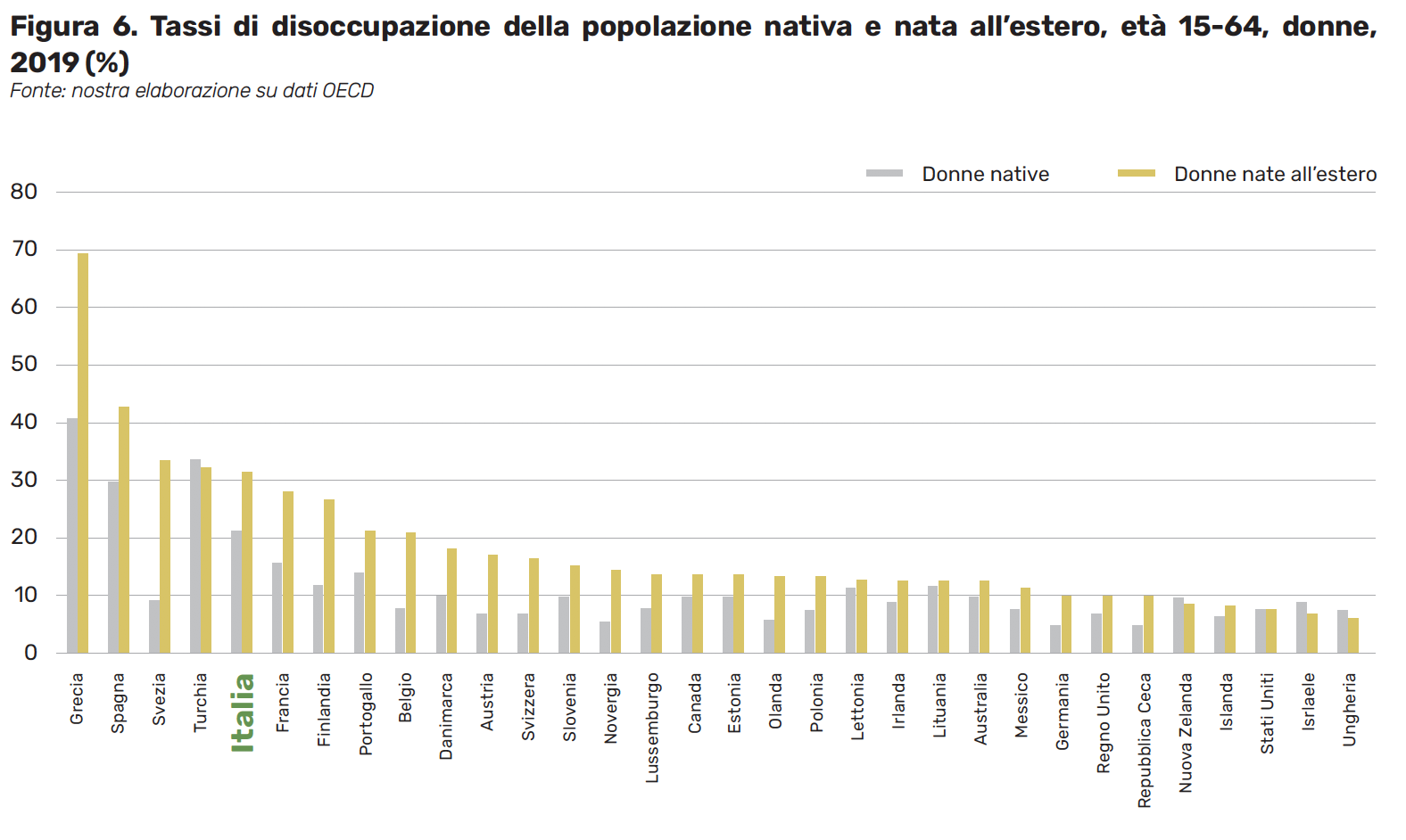

Come si colloca la situazione italiana rispetto a quella degli altri paesi OECD? Se in termini di tassi di attività della popolazione nata all’estero[5] di età 15-64 l’Italia si posiziona abbastanza bene nello scenario internazionale, soprattutto se si considerano le donne nate all’estero, le quali hanno un tasso di attività del 59,2% contro il 56% delle donne native, diversa è la situazione per i tassi di occupazione e i tassi di disoccupazione, per i quali la posizione dell’Italia, appare decisamente peggiore, in particolare per quanto riguarda le donne. Con un valore del 49,9% (contro il 50,2% delle native), il tasso di occupazione delle donne immigrate è, infatti, fra i più bassi fra quelli dei paesi considerati, insieme a Grecia, Messico e Turchia. Per quanto riguarda, invece, il tasso di disoccupazione, i maschi nati all’estero superano i nativi di due punti percentuali, con rispettivamente l’11% e il 9%. La differenza fra le donne è, invece, più ampia: il tasso di disoccupazione delle donne nate all’estero è pari al 15,6%, mentre quello delle donne native è uguale al 10,5% (Figura 6). L’Italia si colloca al quinto posto per livello di disoccupazione delle donne immigrate, dopo Grecia, Spagna, Svezia e Turchia.

[5] L’OECD considera nelle proprie statistiche i nati all’estero e non gli stranieri

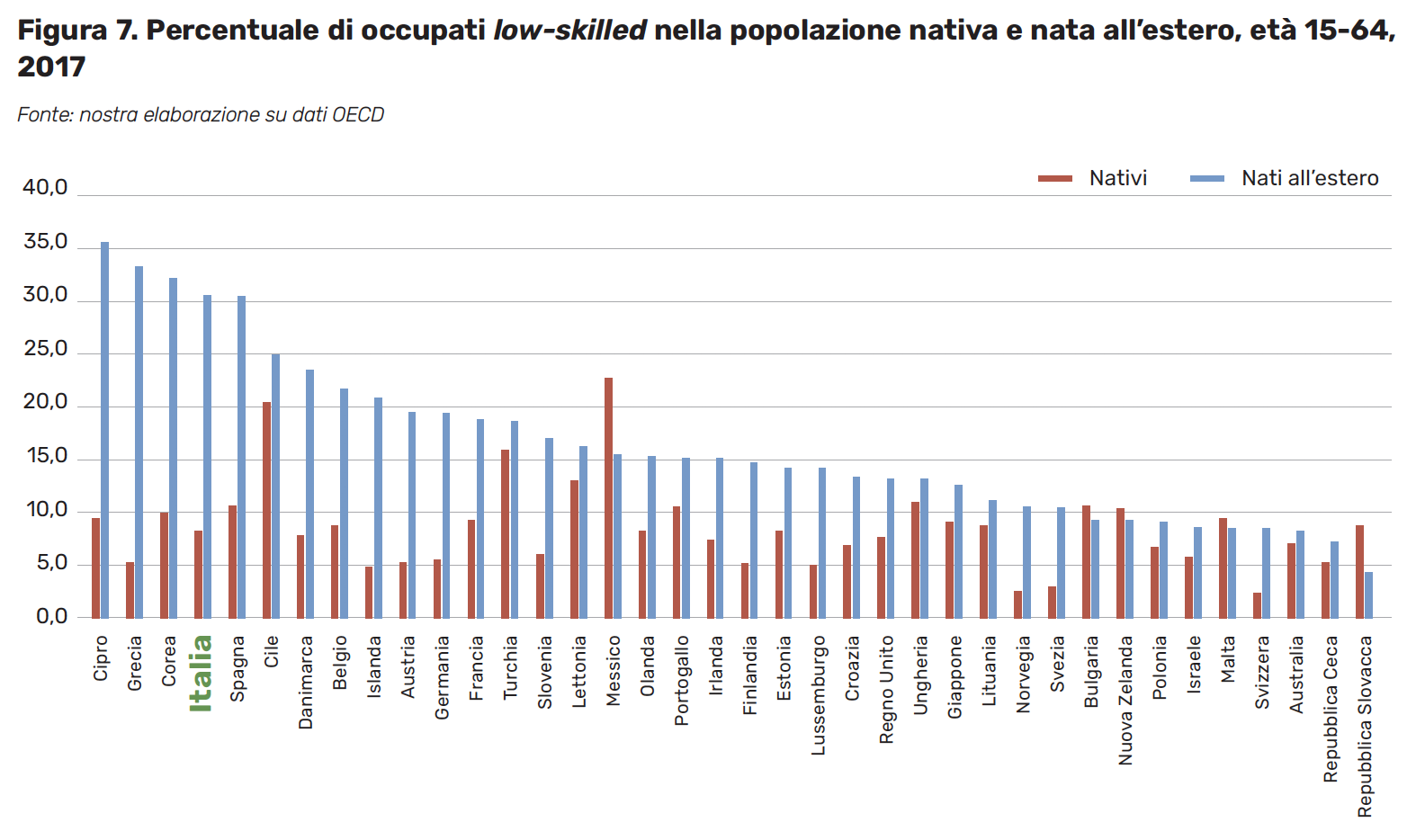

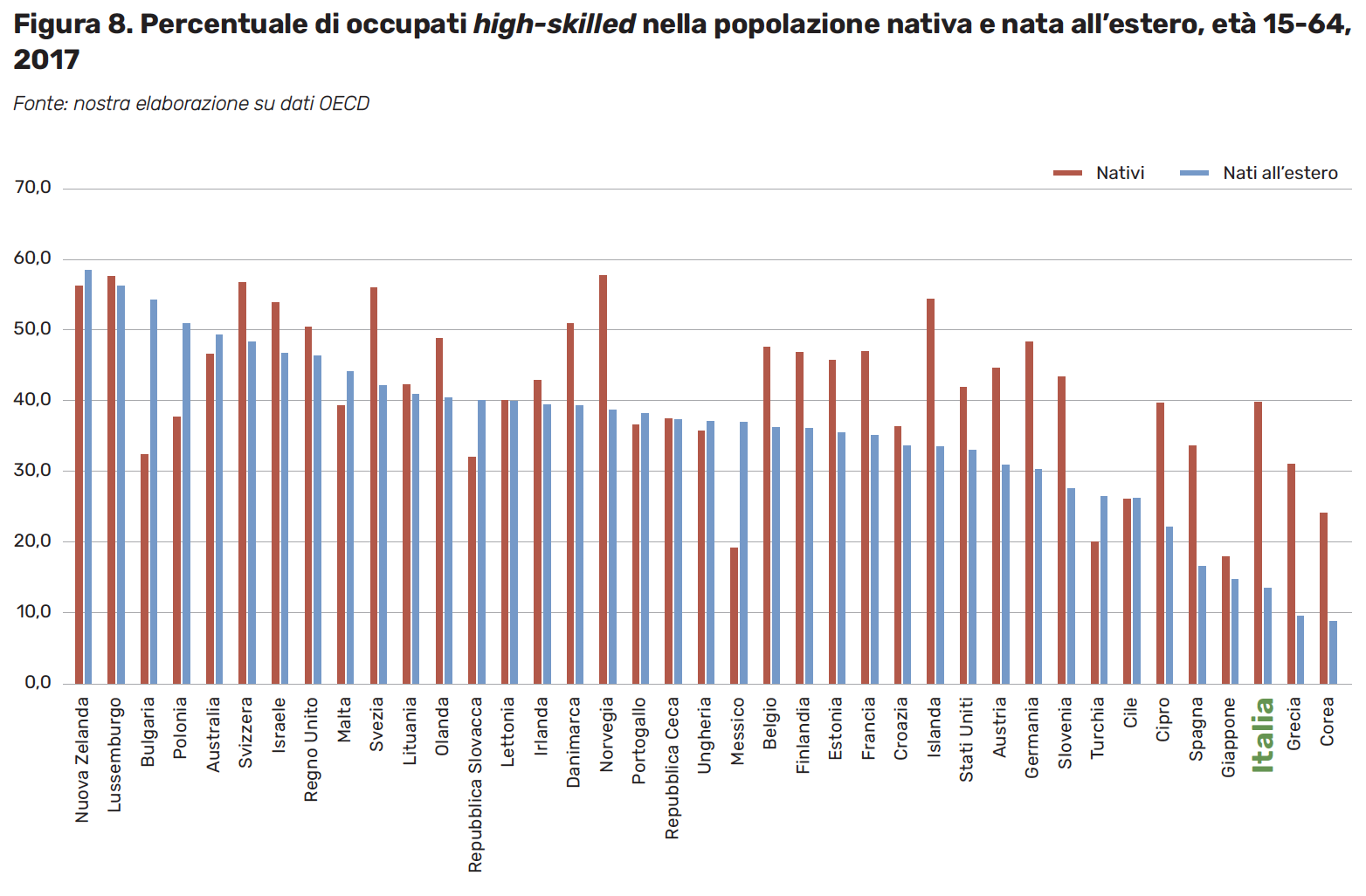

Il quadro peggiora ancora se si osservano le percentuali di occupati low-skilled e high-skilled. La percentuale di occupati low-skilled è pari, infatti, al 30,4 della popolazione nata all’estero e all’8,2 della popolazione nativa, attribuendo all’Italia uno dei valori più alti, dopo Cipro, Grecia e Corea (Figura 7); viceversa, gli occupati high-skilled rappresentano il 13,5% e il 39,8% rispettivamente della popolazione nata all’estero e della popolazione nativa, collocando l’Italia al terzultimo posto nella classifica internazionale, prima di Grecia e Corea (Figura 8).

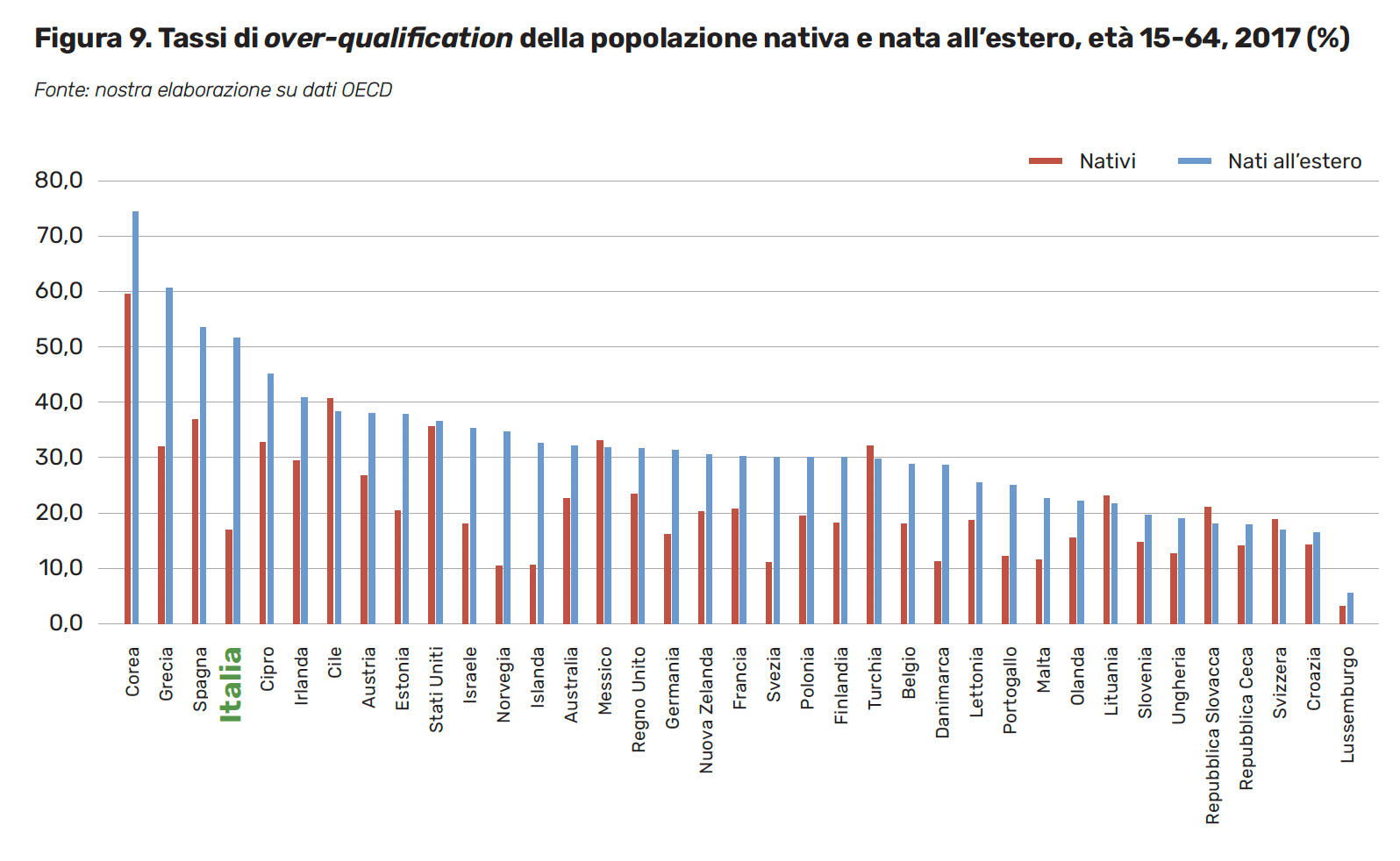

Infine, se si guarda ai tassi di over-qualification, quindi alla quota di persone altamente istruite che svolgono un lavoro poco o mediamente qualificato, il divario tra popolazione nata all’estero e popolazione nativa si allarga ulteriormente: il 51,7% dei nati all’estero risulta, infatti, sovraqualificato, contro il 16,9% dei nativi (Figura 9).

Sebbene la sovra-qualificazione sia un tratto distintivo della presenza straniera in Italia, funzionale alle caratteristiche del mercato del lavoro italiano in assenza di politiche di immigrazione selettive, è interessante notare che, secondo la recente indagine IPSOS, il 76,2% degli italiani ritiene che le competenze, il titolo di studio e la professionalità degli immigrati dovrebbero essere riconosciute dal mercato del lavoro.

Le differenze nell’integrazione lavorativa della popolazione immigrata riflettono non solo il tradizionale approccio all’immigrazione e all’integrazione di ciascun Paese, ma anche la storia migratoria, quindi la maturità del processo di integrazione, nonché lo sviluppo sociale, economico e istituzionale della società ospitante (Paparusso, 2019).

Sebbene con alcune recenti evoluzioni, anche dovute alla crisi economica del 2008 e alla crisi europea dei rifugiati, l’Italia appartiene al cosiddetto “modello mediterraneo dell’immigrazione e dell’integrazione”, caratterizzato, fra le altre cose, dalla mancanza di politiche di immigrazione selettive, dall’uso di diversi strumenti ex-post per offrire un permesso di soggiorno regolare agli immigrati, dalla presenza di un’economia sommersa che attrae fisiologicamente immigrati irregolari e da una forte segmentazione del mercato del lavoro (King et al., 2000; Peixoto et al., 2012). Il modello mediterraneo dell’immigrazione e dell’integrazione non ha alle spalle una “idea” di integrazione ben consolidata e il processo appare ancora in fase embrionale, sebbene sia abbastanza inclusivo e pacifico. Tuttavia, tale “modello implicito di integrazione” – termine coniato per indicare una prassi non intenzionale e non sistematica di integrare gli immigrati nel Paese di accoglienza (Ambrosini, 2020) – ha assicurato negli anni una certa inclusione economica, sebbene con alcune forme di “etnicizzazione” lavorativa, quindi forte presenza straniera in alcuni settori professionali, discriminazione economica e retributiva e sovra-qualificazione, come i dati che abbiamo analizzato hanno in parte dimostrato.

5.0

Gli scenari futuri

Il fattore demografico, come abbiamo visto, è stato uno dei più importanti nel favorire la crescita dell’immigrazione negli ultimi decenni e sarà sicuramente un elemento determinante anche nel definire gli sviluppi futuri del fenomeno. Tra i diversi drivers delle migrazioni, le variabili demografiche sono anche quelle che si possono prevedere con minore margine di incertezza e consentono di disegnare scenari di media-lunga durata con un discreto grado di affidabilità.

Da questo punto di vista non vi è dubbio che la situazione demografica italiana continuerà nel prossimo futuro a costituire un importante fattore di attrazione dei flussi migratori. Infatti, i livelli particolarmente bassi di fecondità e la diminuzione delle donne in età feconda indicano come, almeno nei prossimi venti-trenta anni, il calo demografico e la diminuzione della popolazione in età lavorativa siano nel nostro Paese praticamente inevitabili, anche in presenza di una sostanziosa immigrazione.

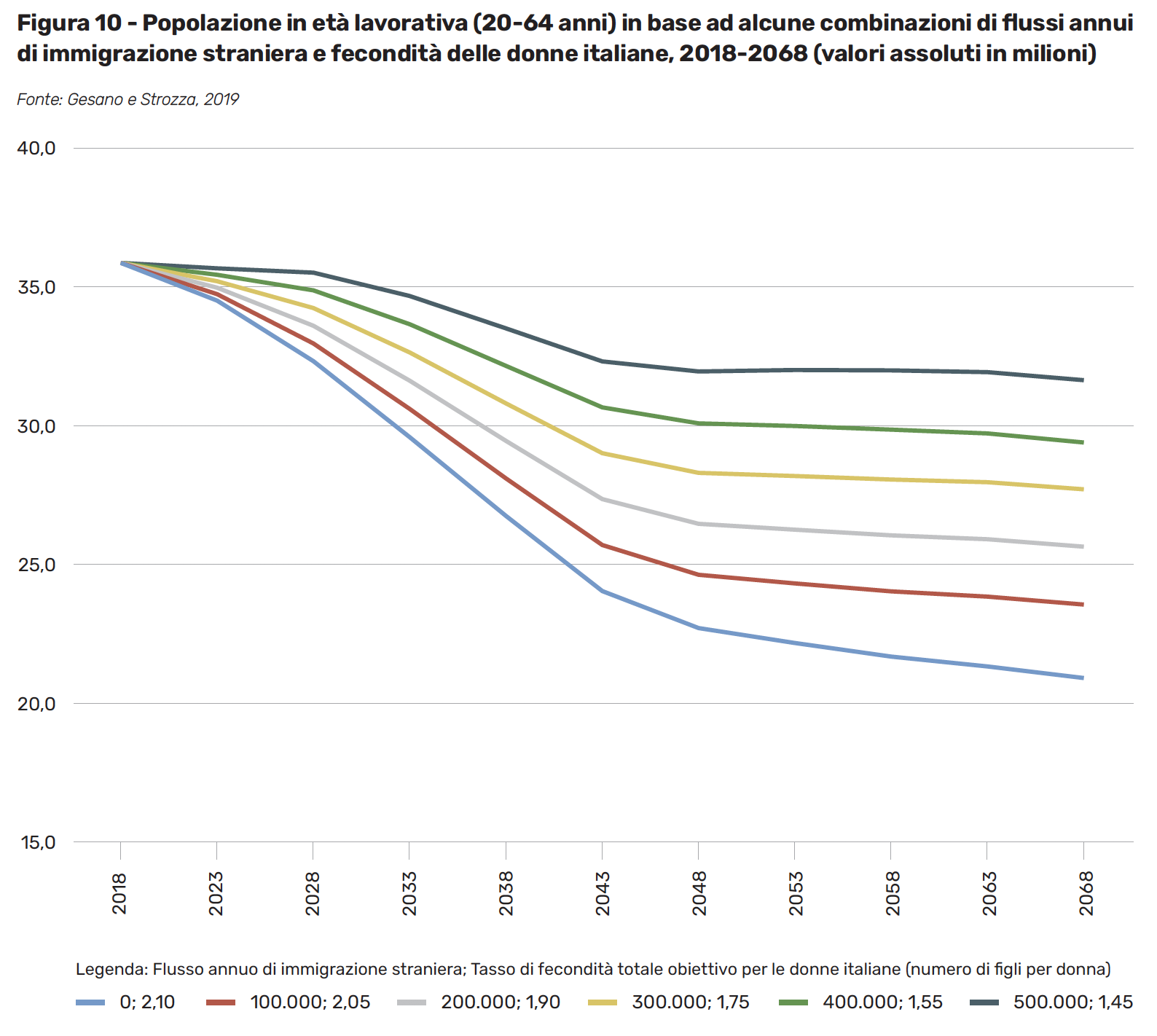

Immigrazione che, per altro, non può essere la sola risposta alla crisi demografica di un Paese che avrebbe l’assoluto bisogno di riportare la fecondità a livelli meno problematici. Proprio per mettere meglio in risalto come il futuro demografico del Paese sia il risultato dell’interazione tra fecondità e immigrazione, abbiamo fatto riferimento a un recente esercizio previsivo che permette di delineare il range di variazione definito da diverse combinazioni delle due variabili [6] (Figura 10) (Gesano e Strozza, 2019). Come si vede, la popolazione in età lavorativa italiana è destinata a diminuire in tutte le ipotesi considerate: dai 35,9 milioni del 2018 il valore nel 2048 scenderebbe in un intervallo compreso tra i 22,7 e i 31,95 milioni. La perdita maggiore (13,1 milioni) si avrebbe nell’ipotesi di assenza di immigrazione straniera e un tasso di fecondità totale (TFT) ritornato al livello di sostituzione, quella più contenuta (3,9 milioni) sarebbe il frutto di 500 mila arrivi annui e di un TFT salito a 1,45 figli per donna.

[6] Negli scenari considerati il flusso di immigrazione rimane costante per tutto il periodo di previsione, mentre la fecondità delle italiane viene raggiunta entro la fine del primo decennio e rimane su quel livello fino al 2068. Le combinazioni sono state individuate minimizzando alcuni cambiamenti demografici misurati con un indicatore di variabilità (Cfr. Gesano e Strozza, 2019).

Neanche un flusso di arrivi di 500 mila unità annue per 50 anni, accompagnato da un contenuto aumento del TFT, sarebbe quindi sufficiente ad evitare il calo dimensionale della popolazione tra 20 e 64 anni.

Al di là però dei singoli valori numerici, l’esercizio previsivo mostra come la variabile immigrazione continuerà per molti anni a rappresentare una soluzione difficilmente evitabile ai problemi posti da una demografia largamente deficitaria come quella italiana. Senza contare che la pandemia di Covid-19 avrà, con ogni probabilità, effetti negativi sulla fecondità del Paese, rendendo ancora più incerta e problematica la possibilità di un suo ritorno a valori più elevati [7].

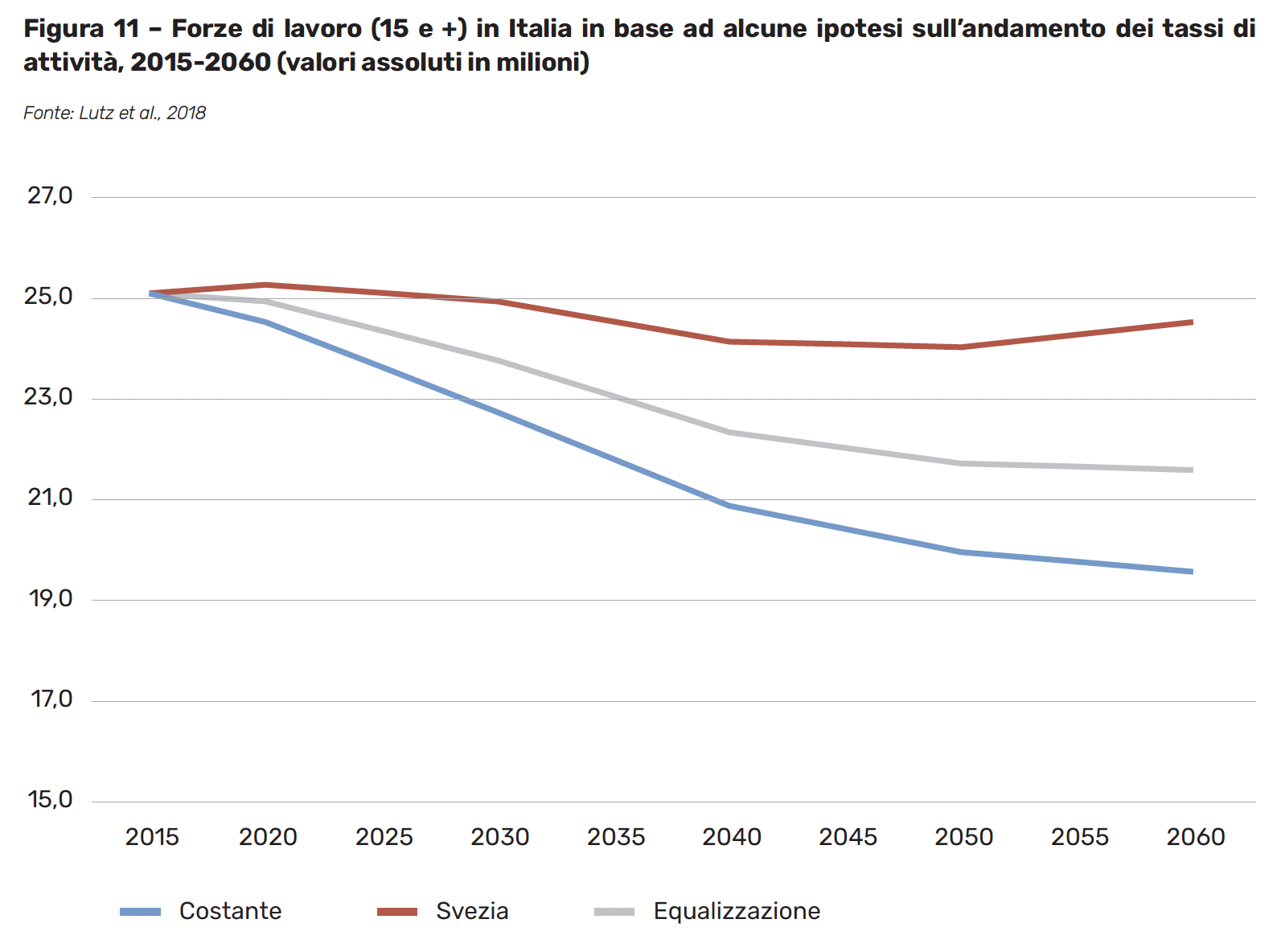

In realtà, la vera variabile di riferimento è costituita dalle forze di lavoro (occupati e disoccupati), che rappresentano la quota di popolazione direttamente coinvolta nelle attività produttive. Un valore che dipende dalle dimensioni della popolazione in età lavorativa e dai tassi di attività che variano in base al sesso, all’età e al livello di istruzione. Una recente ricerca europea, a partire da proiezioni della popolazione anche per titolo di studio[8], ha stimato, secondo diverse ipotesi, l’andamento delle forze di lavoro dei 28 paesi dell’Unione Europea fino al 2060. Considerando, tra quelle proposte nello studio, l’ipotesi di migrazioni al livello medio del periodo 1960-2015[9], i risultati per l’Italia sono quelli riportati nella Figura 11.

[7] A tal proposito, è possibile consultare “L’impatto della pandemia di Covid 19 su natalità e condizione delle nuove generazioni”. Primo rapporto del Gruppo di esperti Demografia e Covid-19. Dipartimento politiche per la famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2020.[8] In tutti gli scenari considerati nello studio il TFT parte da 1,48 figli per donna nel 2010-15 e arriva a 1,61 nel 2055-60.

[9] In questa ipotesi il saldo migratorio passerebbe dalle 262 mila unità del primo quinquennio considerato alle 513 mila dell’ultimo.

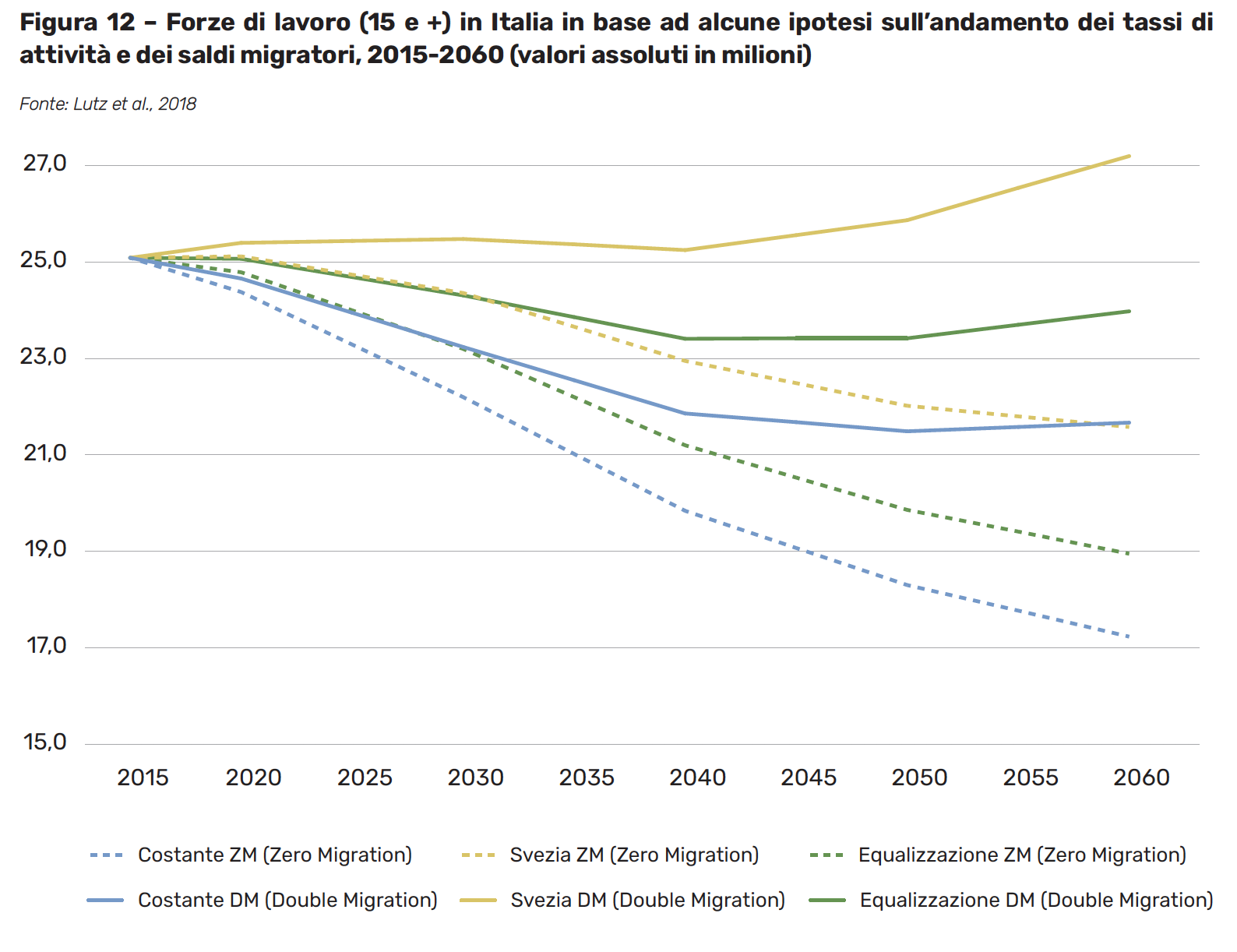

La perdita più contenuta delle forze di lavoro si registrerebbe se i tassi di attività italiani per sesso, età e livello di istruzione si uniformassero con il tempo a quelli attuali della Svezia; in questo caso la perdita sarebbe limitata e si passerebbe dai 25,1 milioni del 2015 ai 24,53 del 2060. Se, invece, i livelli di partecipazione della popolazione italiana rimanessero inalterati, il calo sarebbe superiore ai 5 milioni di unità e le dimensioni delle forze di lavoro scenderebbero sotto la soglia dei 20 milioni. Uno scenario intermedio si verificherebbe nel caso in cui i tassi di attività delle donne raggiungessero quelli maschili, con una diminuzione di 3,5 milioni e una forza lavoro totale di 21,59 milioni al 2060. È evidente che se variassero le dimensioni del saldo migratorio le perdite di forze lavoro potrebbero essere più o meno consistenti di quelle appena viste, ma è anche chiaro che a prescindere dall’entità dell’apporto migratorio sono necessari diversi interventi di riequilibrio strutturale nel campo dell’istruzione e dell’equità di genere. Lo scenario “svedese” è in questo caso esemplificativo: solo raggiungendo quei livelli di partecipazione al mercato la perdita di forze lavoro può essere limitata. Per rendere più evidenti gli effetti dei movimenti migratori è utile considerare i tre scenari di andamento dei tassi di attività con due altre ipotesi di saldo migratorio: una con valore nullo (ZM) per tutto il periodo considerato e un’altra con un guadagno migratorio doppio rispetto a quello medio [10] (Figura 12).

[10] In questo caso i saldi variano dalle 525 mila unità del primo quinquennio alle 947 mila dell’ultimo.

Quale Italia nel 2030?

Gli scenari

L’effetto dei diversi apporti migratori appare evidente, ma solo nello scenario svedese il saldo migratorio più elevato tra quelli previsti darebbe luogo a un aumento delle forze lavoro rispetto al 2015 (da 25,1 a 27,2 milioni). Negli altri due casi si avrebbe invece un calo delle forze di lavoro anche con un contributo migratorio di una certa consistenza, con perdite di 1,1 e 3,42 milioni di unità. La diminuzione sarebbe ancora più netta con saldi migratori nulli e riguarderebbe anche lo scenario svedese, in cui si registrerebbe un abbassamento di 3,5 milioni di unità nelle forze di lavoro. Un calo che arriverebbe a 6,14 e a 7,86 milioni di unità negli altri due scenari, valori pari rispettivamente a un quarto e a quasi un terzo delle dimensioni delle forze di lavoro al 2015. Volendo sintetizzare possiamo delineare tre ruoli estremi che le migrazioni potrebbero svolgere nel futuro della società italiana, anche alla luce delle sfide che pongono gli interventi di Next Generation EU.

Scenario 1

Nessuna migrazione

In questa ipotesi, neanche un ritorno della fecondità ai 2,1 figli per donna impedirebbe una massiccia contrazione della popolazione in età lavorativa e nemmeno un allineamento dei tassi di attività per sesso e titolo di studio ai massimi europei scongiurerebbe una diminuzione importante delle forze di lavoro.

Scenario 2

Affidarsi solo alle migrazioni

I risultati delle previsioni mostrano chiaramente che le migrazioni non possono però essere la sola risposta ai problemi che la demografia pone alla società italiana. Neanche un flusso di 500 mila immigrati stranieri all’anno, accompagnato da una leggera ripresa del TFT, sarebbe infatti in grado di impedire la diminuzione della popolazione in età lavorativa. E senza aumentare i tassi di attività, l’immigrazione non sarebbe sufficiente a impedire un calo importante nelle forze di lavoro.

Scenario 3

Non solo migrazioni

La situazione delineata dalle diverse ipotesi previsive mostra come per impedire un drammatico calo dell’aggregato produttore sia necessario in Italia un mix di interventi, in cui i flussi migratori possono svolgere un ruolo importante ma non certo unico. Infatti, è solo accompagnando le migrazioni con un recupero della fecondità, un aumento dei livelli di partecipazione, una crescita del livello di istruzione ed efficaci politiche di equità di genere che si può arrivare a ridurre in maniera consistente gli effetti negativi delle attuali tendenze demografiche.